初見Royal Blue Tea是在看人家分享哩程換頭等艙的文章中見到的。

那時學認茶才一年多,又是會起酒疹體質的人,看到日航頭等艙把這冷泡茶慎重其事的列入飲料菜單裡。又看到冷泡茶的包裝宛如酒瓶,倒入杯身薄薄的酒杯裡。

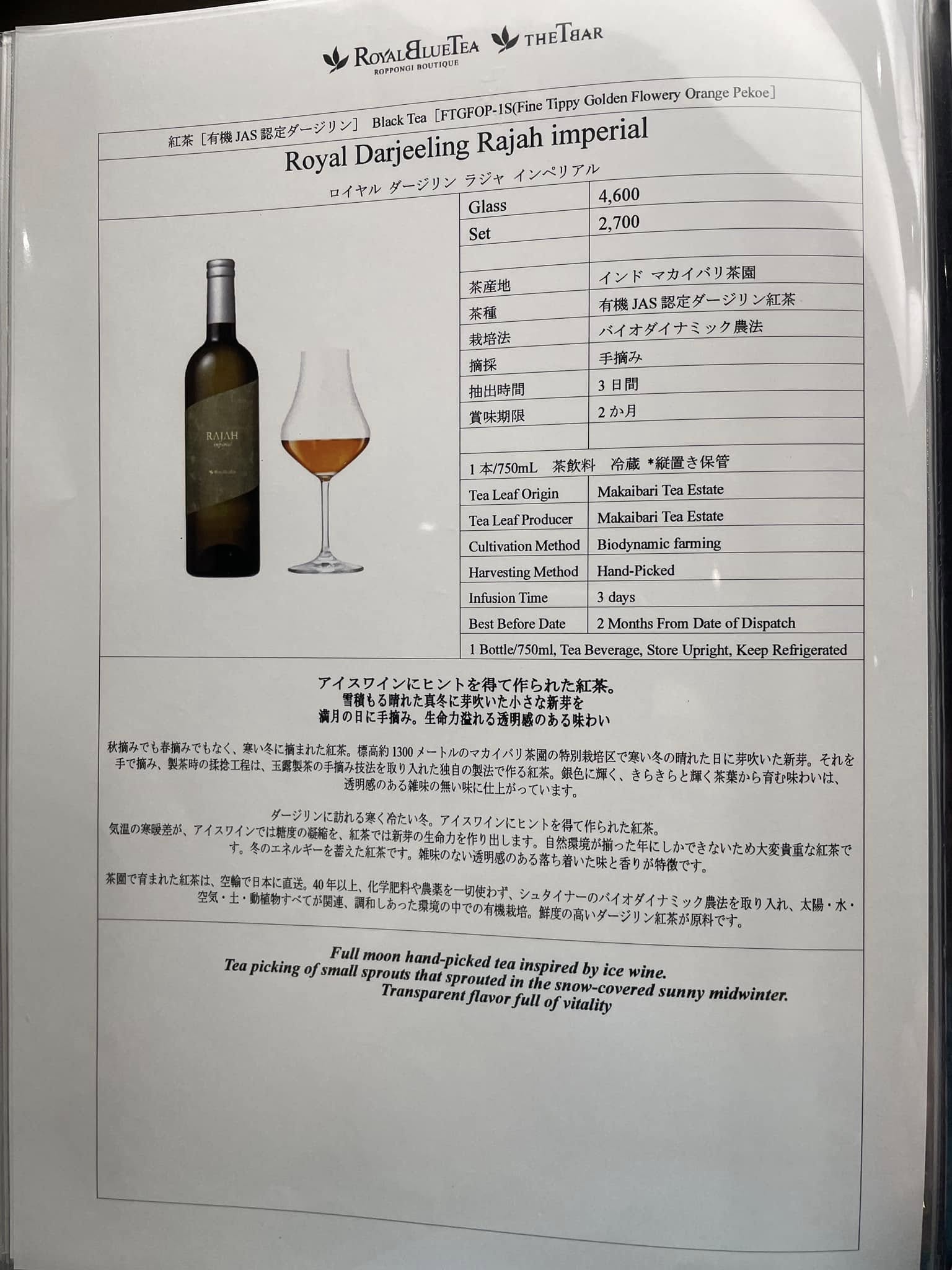

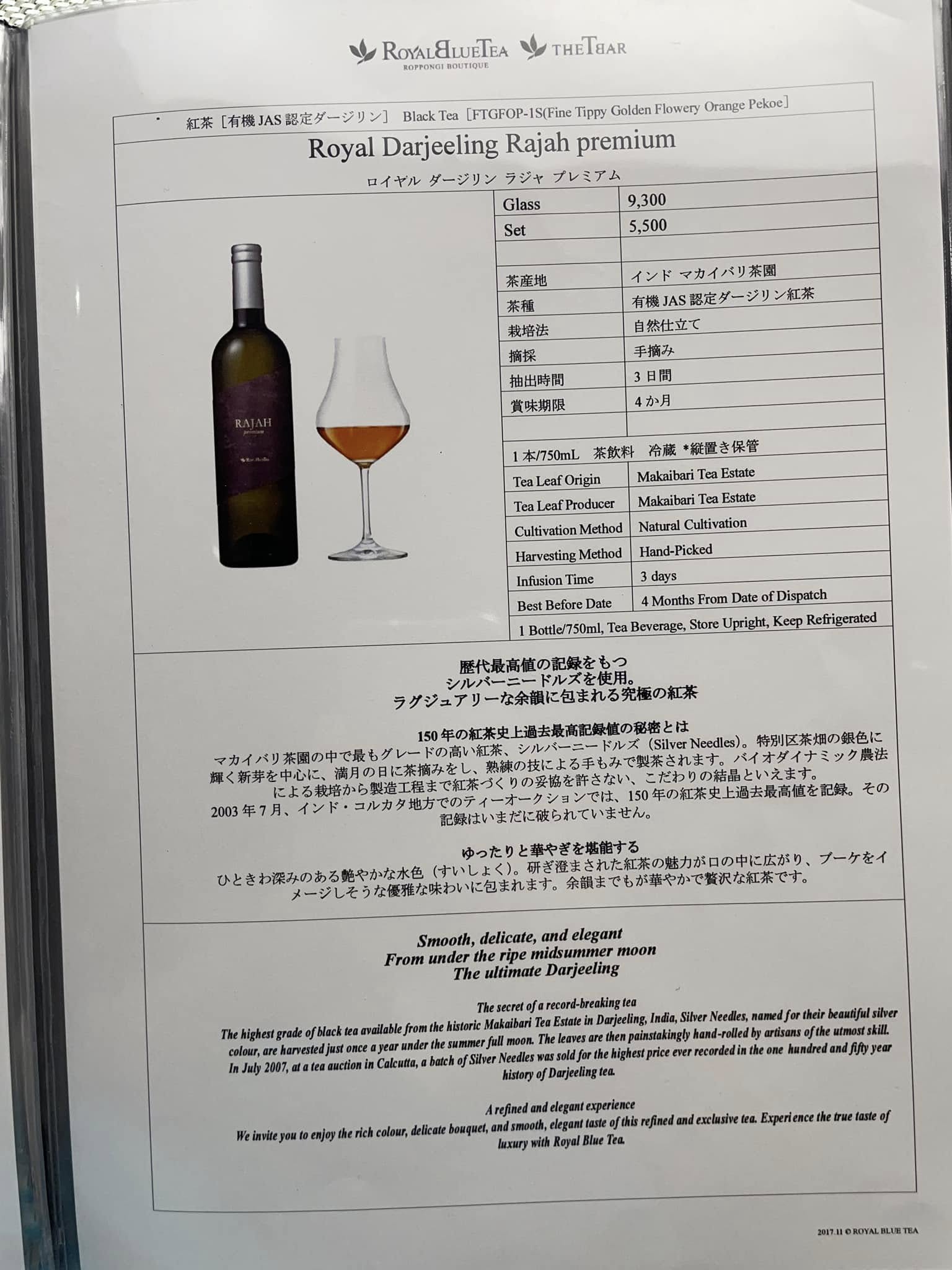

在疫情前,大通膨尚未到來的2018年,這支750ML的冷泡茶,要價5500日幣,那時日幣匯率可是在0.26-0.28,一瓶冷泡茶要台幣1500-1600。

這個價格實實在在衝擊到我,那時就種下一定要坐一次日航頭等艙(喂~放錯重點)

這次去湯澤滑雪,回程停留東京二晚,我什麼行程都沒有,只跟朋友說,我一定要去Royal blue Tea朝聖,買一瓶它家的冷泡茶回來。

原本它家是有茶宴的服務,出發前要預訂訂不到,不死心的我還特意寫了email詢問,得到回覆因為設備改善,所以先暫停茶餐的服務,但仍可以去那品飲和買茶。

位於六本木的Royal blue tea,外觀就像個時髦的現代風酒吧,水泥灰色為基調,連招牌顏色都類似,要不是事先有先看到照片,真的很容易走過就錯過,主打一個低調再低調的風格。

進去後以更深的灰黑色色調,配上偏白光的打燈,清冷明亮,店裡頭的顏色全都來自於瓶子上的茶標,突顯主角的存在。

雖然那時我已經決定就買日航頭等艙上提供的那支東方美人冷泡茶,但店裡依舊提供付費的品飲服務,來都來了,多年來的好奇心怎可以不去滿足。我選了可選三支,每支提供70ML茶湯的服務,好友夫妻也陪我一起玩,所以我們總共選了六支來嚐試。

每支茶都分別倒入各自酒杯中,店員們很貼心的把我們點的茶瓶放在前頭,溫度也控制在冷涼微冰。

一入口,都驚奇的發現,它家的冷泡法,把茶葉的本身的特色完全展現出來。

冷泡的香氣向來不如熱泡奔放,但它家不同,未喝時就已經聞到香氣躍躍欲試的浸入鼻腔裡,一喝下去,茶本身的香氣立刻炸現。花香果香蜜香焙香毫不客氣盡情展現,茶湯的甘鹹酸苦穿插舌面,吞入喉後,再各自展現香韻風情。

我有猜測過它的冷泡茶應該香氣相當濃郁,畢竟在高空中人類的味覺會鈍化,可以在高空中讓人驚異茶香絕對不是件容易的事。

它家一開始的出發點,就是往餐食搭配去走,而茶不像酒,容易被食物味道壓過。所以他們不知道用什麼樣的冷泡方式,把茶香集中再集中,讓茶如酒般,可以和餐食衝擊去有趣的Mariage

2006年就成立的Royal blue tea,餐茶的概念走了近二十年,現在看來成果輝煌,2011年被日航選進頭等艙飲料單裡,隨後在2016年的神奈川National Arboreal Fair和大阪G20高峰會也被選進當做迎賓飲和餐茶,在接待翁山蘇姬的宴席上也出席它家的身影。目前更拓展到香港和新加坡,不少日本料理/中菜料理和法式料理的餐廳,都出現它家冷泡茶的選擇。

像我們這次前去,隨後也來了二個客人。店員詢問他們為何知道此處,他們回答來日本多天吃了不少餐廳,常看到它家茶瓶的身影,好奇之下查詢,發現六本木的茶吧,便過來見識。

剛好這次來,賣酒的友人夫妻也說,他們最近餐廳業務推的最好的反而不是酒,是二款連他們都意料之外的無酒精飲品。

Royal blue team現在已經把Chanen(茶宴)申請專利,利用茶宴顛覆一般人對茶的刻板印象,把料理和茶的搭配藝術推廣出去,進而更提高茶的精品化。

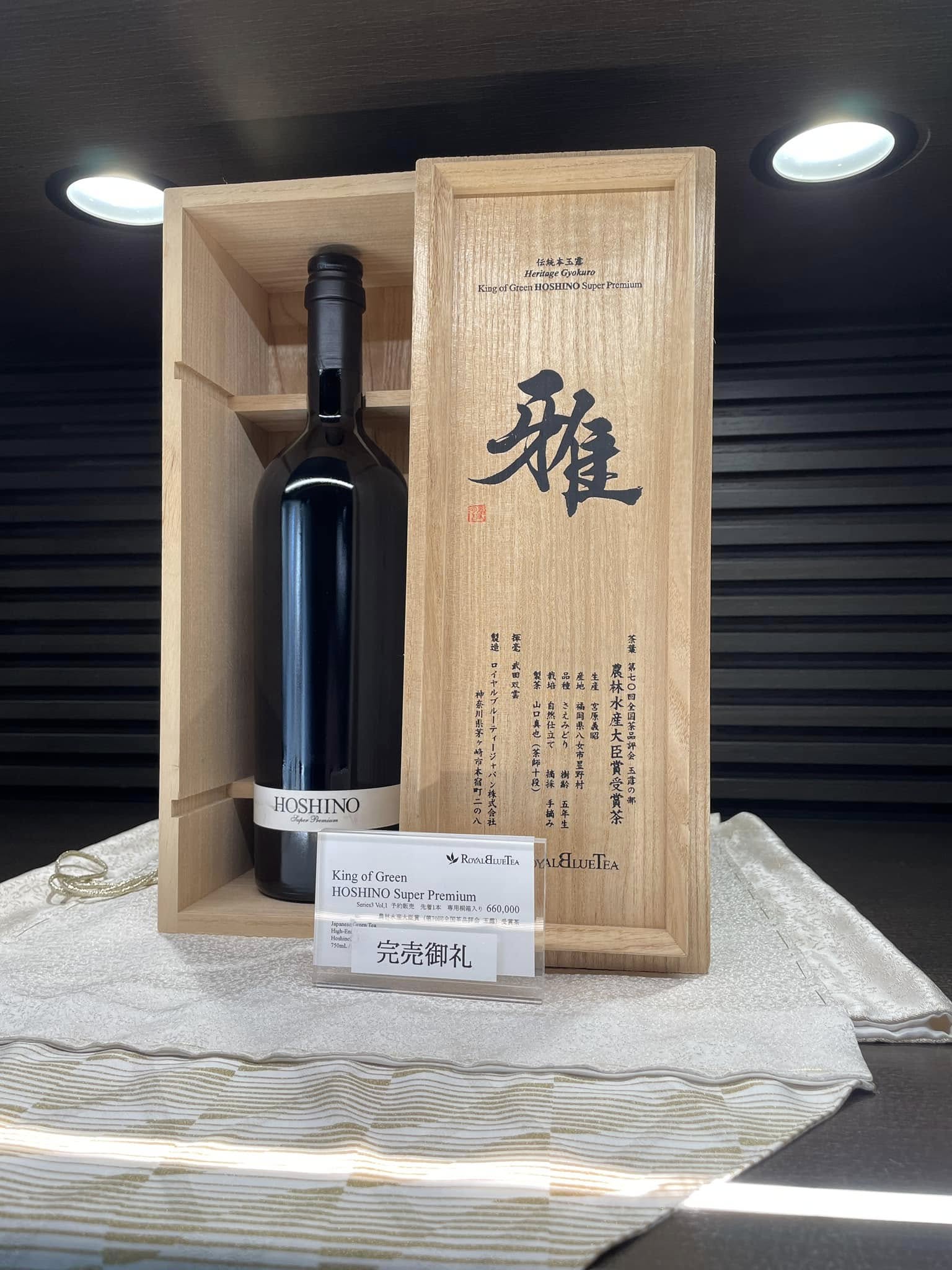

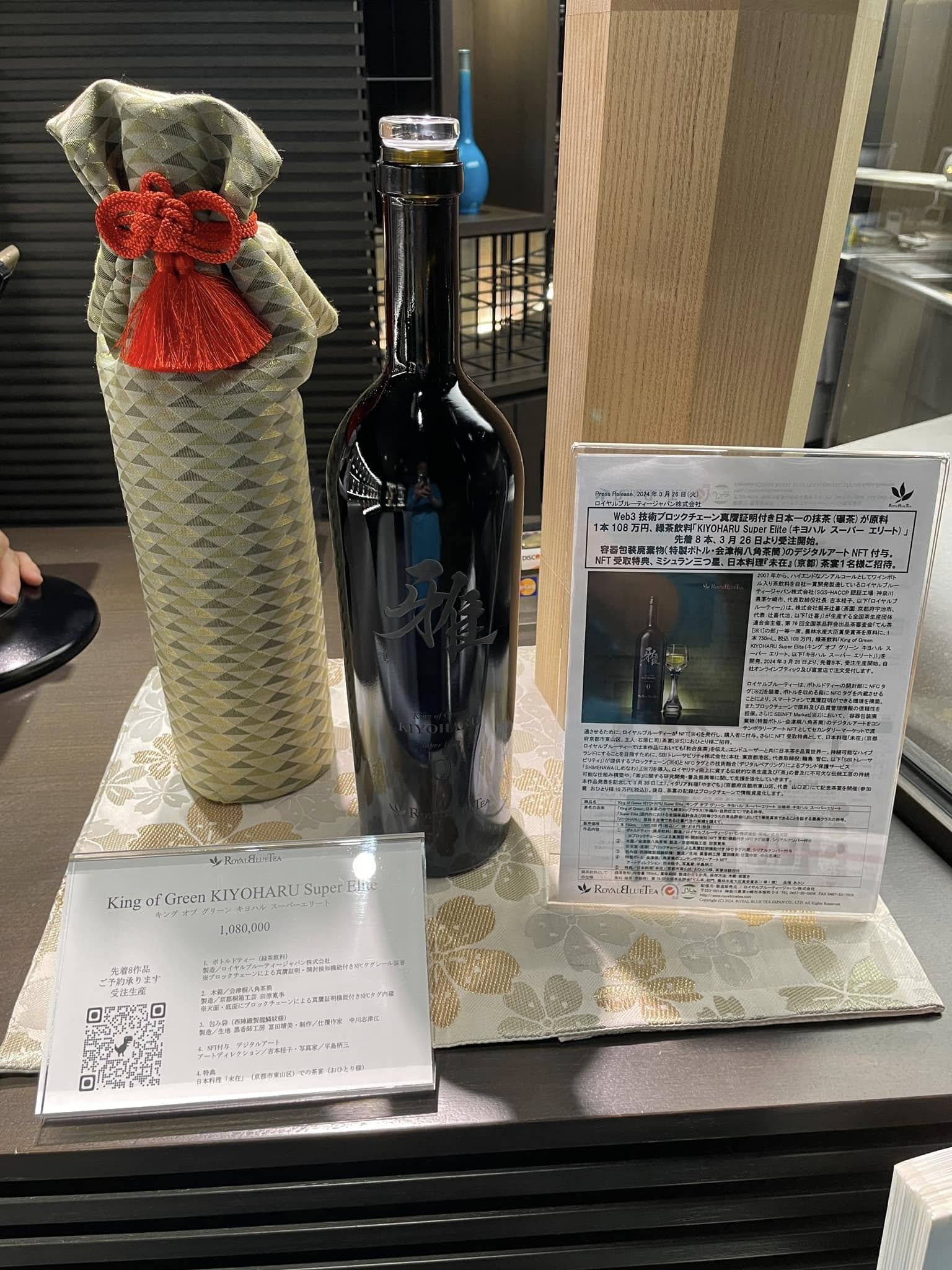

其實5-6000日幣的茶款在Royal blue tea裡只是基本款,店員說,不少日本高端客人,也選用它家的茶當做是結婚回禮,更加厚實瓶暗色瓶身配上木盒,加上更精細的選茶,一瓶破六位數字輕輕鬆鬆,我結帳時看到旁邊擺著一瓶,直接衝破七位數字。

而這瓶冷泡茶,衝破了價格天花板,顛覆了一般人對茶的印象,更把自家國家生產的茶走進不一樣的茶藝殿堂,進而讓不好茶的人對它產生好奇,而好茶之人則更多面向去看待茶的存在。

從極小眾極傳統的夕陽產業,找出顛覆市場認知的一條路,無論你對它家的茶評價如何,有機會來到東京,甚至有機會報名到和它家合作的茶宴,都應該來見識一次。

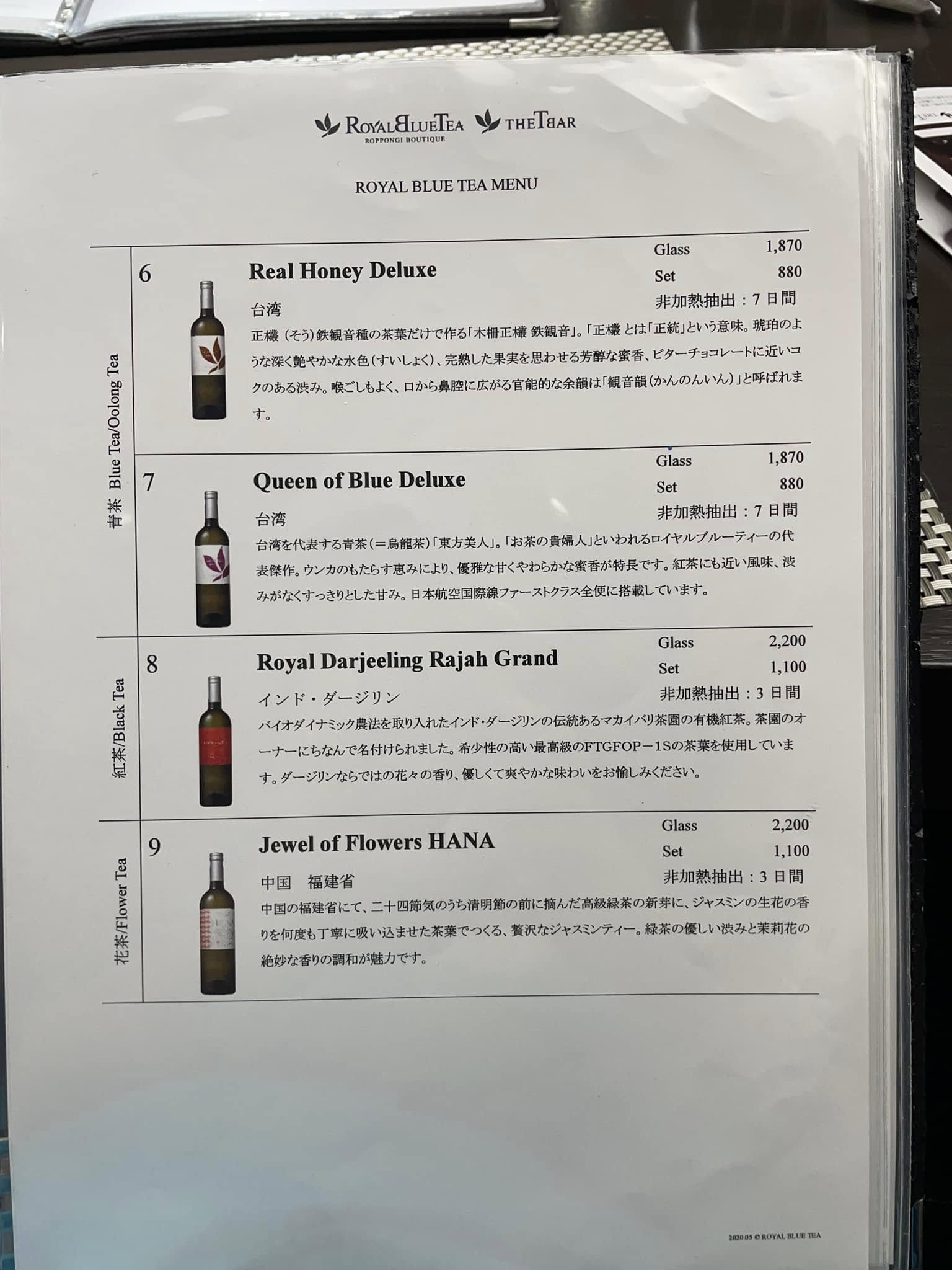

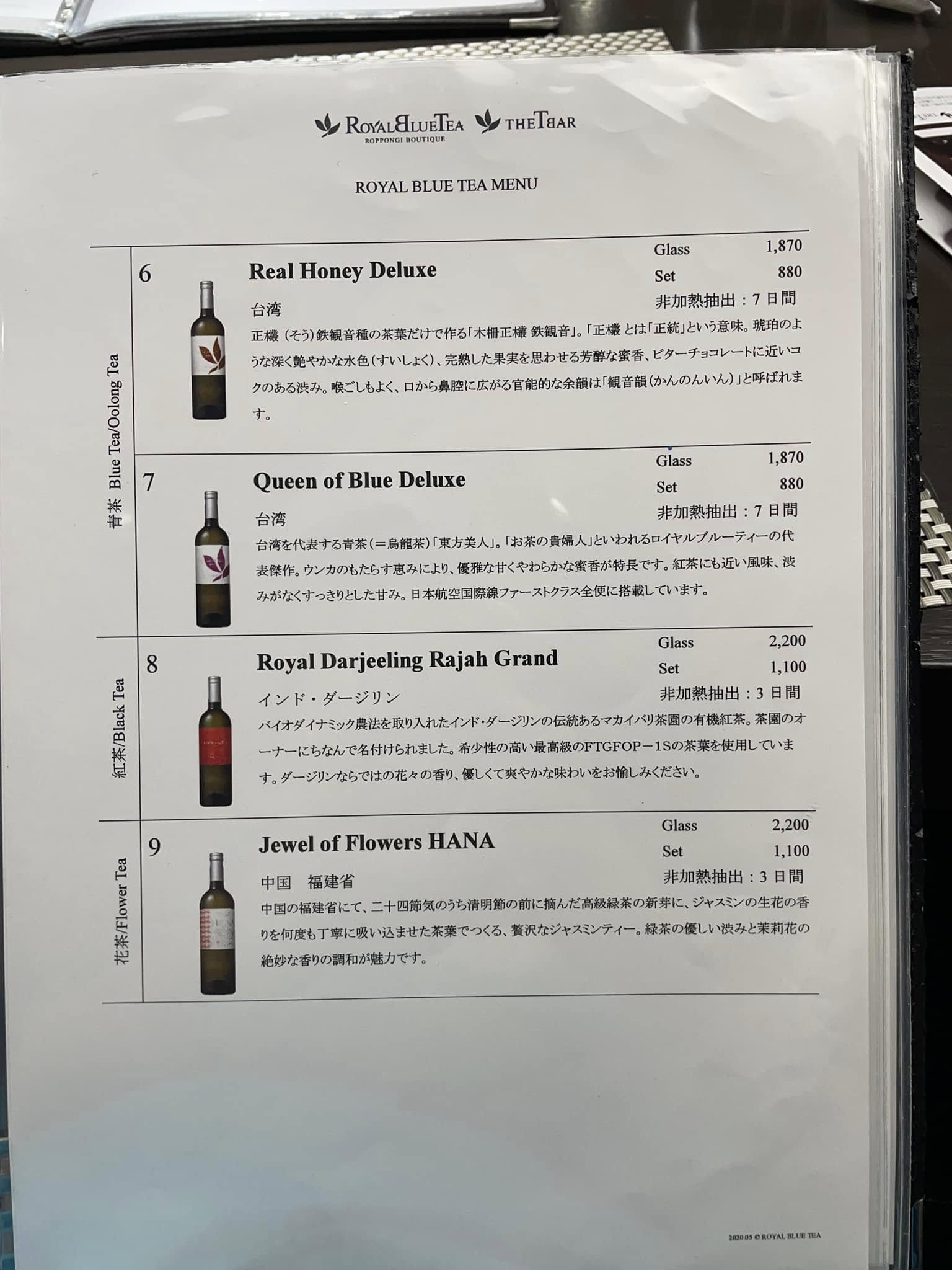

Royal Blue Tea提供的Tea Set品飲的基本茶款選項

KAHO玉露焙茶

有點栗子🌰和淺焙咖啡的香氣,茶感薄淨,和它家提供的黑糖很搭,是適合甜點的一款。

日航頭等艙目前提供的東方美人

當初引發我好奇心的茶款

東方美人的著蜒蜜香果香完全集中在舌頭中前段,香氣驚人,韻感較為平板,茶感十分乾淨。是款搭餐或單飲都很合適的茶款。

大吉嶺紅茶

採用的是夏摘的大吉嶺,大吉嶺的麝香葡萄香氣濃郁,茶湯微苦,挺配西式的甜點

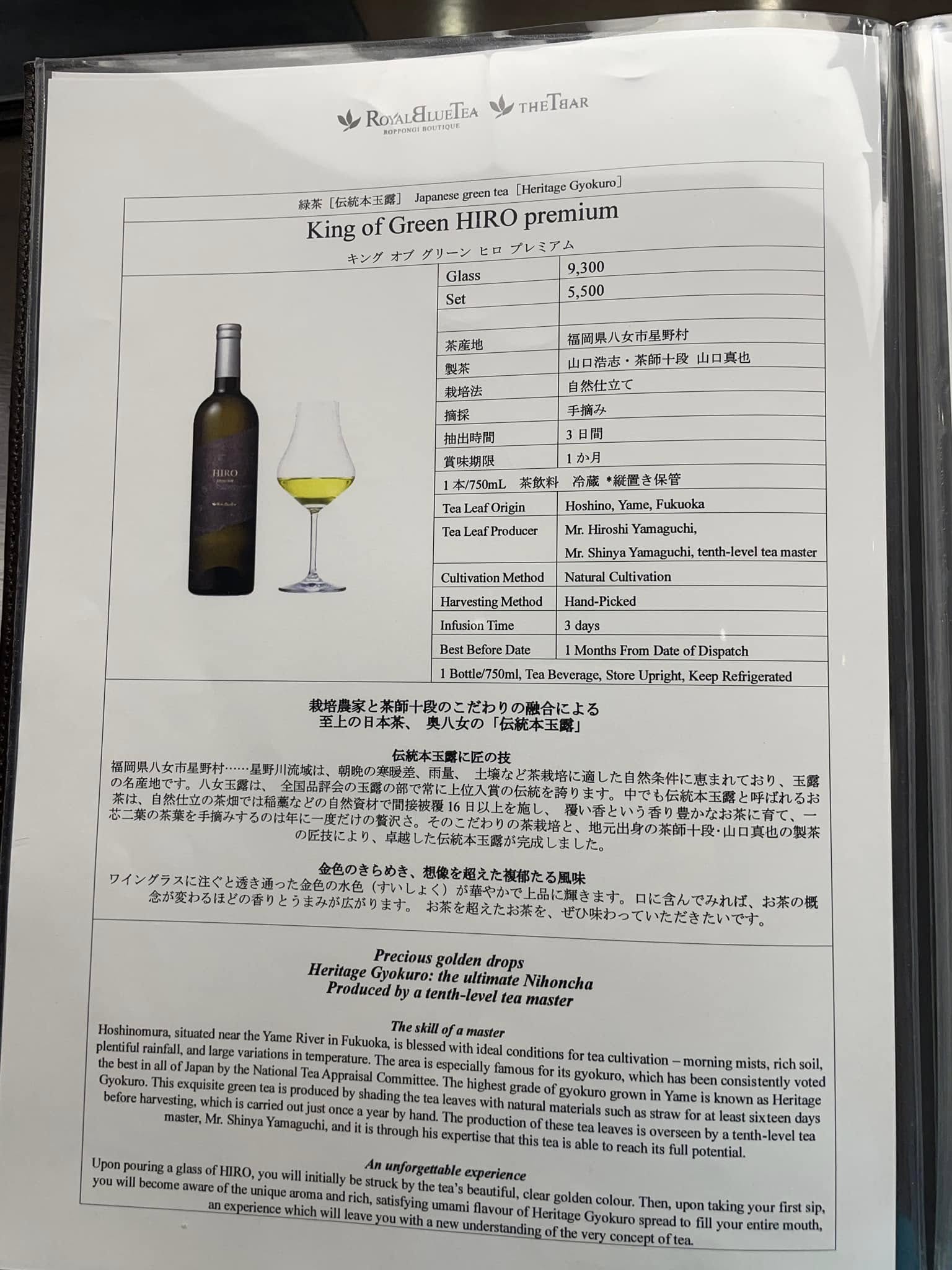

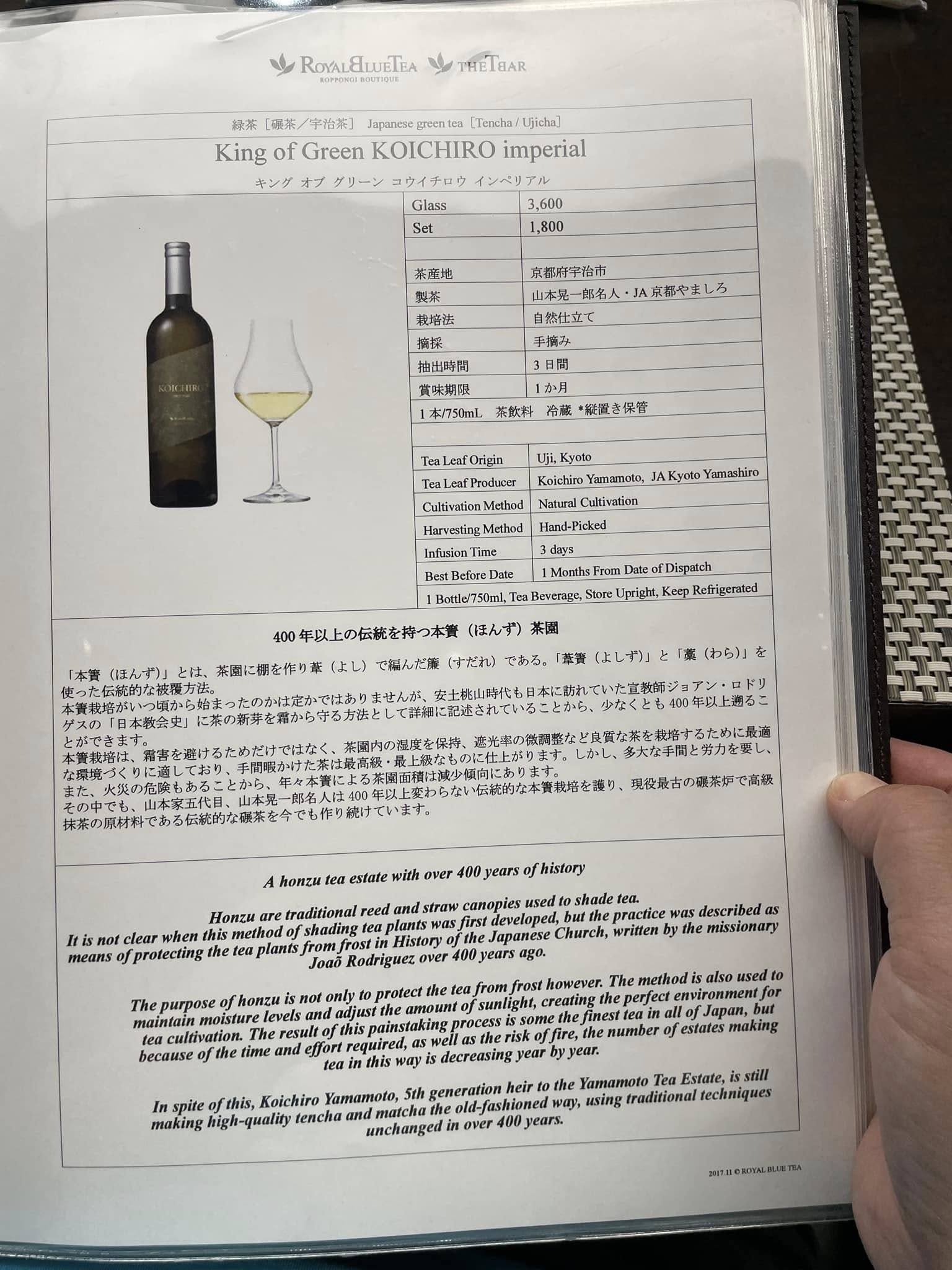

京都宇治碾茶

這款茶是當天我們覺得最有趣的一款。一直都知道日本綠茶特色在於旨味。而這款宇治碾茶則是把旨味完全集中,第一口喝下去,不像喝茶像在喝湯-對,像在喝海帶湯,茶的滋味還帶著微鹹感,吞入後茶韻香感才慢慢在喉間綻放。這款茶在日本料理店非常受歡迎。

因為太有趣了,我立刻改變原本的主意,買了這一瓶茶回來。

Ikari炒菁綠茶

日本綠茶大多是蒸菁,這款是日本少見的炒菁綠茶。不同於蒸菁的強調的旨感,它入口是草菜香氣重,茶感也帶微微苦韻,搭配油稍重的日式餐點是不錯的選擇。

凍頂烏龍

這是友人選的,是我也覺得非常有趣的一款。凍頂烏龍裡我的印象就是焙火香/花韻,但它家的冷泡法居然讓這凍頂的花韻帶著蜂蜜甜氣,不是小綠蟬蟲的著蜒蜜香,就是一股蜜氣,非常有趣。拿來配帶醬油脂感低的燒肉部位應該很好玩。

除了基本款,也有價格更高的精選,台灣的梨山茶/正欉鐵觀音也都出現,但他們最愛的還是東方美人,除了基本款,還有三種品評級的東方美人可選。最貴的那款70CC就要3600日幣。突然覺得一斤破百萬的東方美人茶葉好像挺划算(並沒有!)

來,一瓶六十萬日幣的冷泡茶。(抖,好高的天花板)